によって Martin Cirulis

暗闇の中で少女は膝をつき、冷たい床に手のひらをあてた。

「1… 2… 3、4。まだ走っちゃダメ。もっと待たなきゃ」

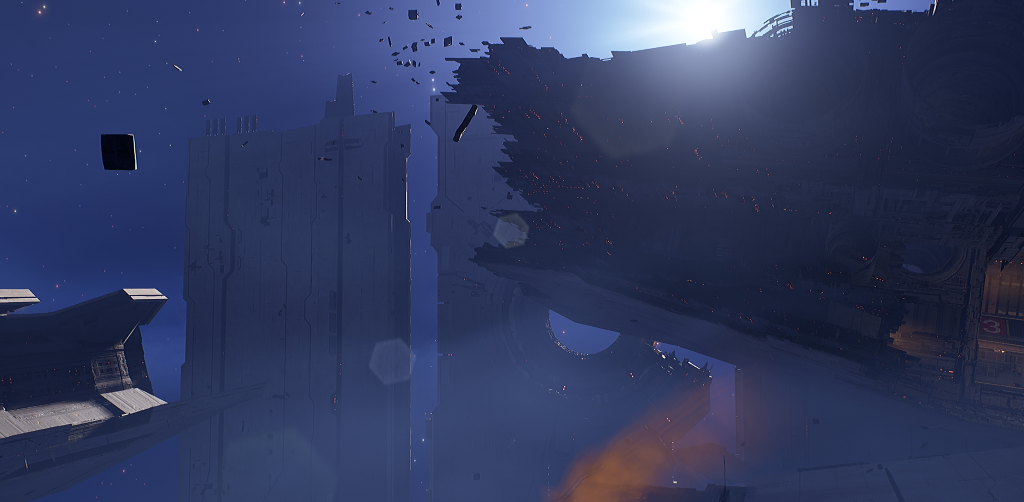

約1クロム先ではカラン・レイダーの基地が嵐のように荒れ狂っていた。何百人もの兵士と技術者が組織だった混沌さで動き回っているのだ。文明化された世界であれば、ここは子供の居場所じゃないと言われるだろう。だがオアシスは、万人が文明と呼ぶものからはるかにかけ離れた場所だった。

「5… 6、7… 8。そそっかしさは死を招く」

子供であろうとも、レイダーの航空機格納庫がフロア パネルと共鳴する振動の出どころを正確に突き止める抜け目なさを持ち合わせていれば、身を危険にさらすことなくレイダーの発進を察知できる。そしてラーン・シーカーはとても、とても抜け目ない子供だった。

「9、10、11… 12!? ちくしょう、クソッタレ!」

離れた場所からブーツの足音が不意に聞こえてきたかと思うと、女が鋭い声で叫んだ。「熱源の跡がある! こっちよ!」

ラーンは自分のことをまだ半人前扱いしたときの両親の言葉をつぶやいた。あいにく、どんなに抜け目なくとも不運から逃れることはできないものだ。

「13、14、見られちゃダメ! 自由人の女の子は絶対に動かない!」ラーンはさらに2秒間動くことなく待ち、発進の振動が止んだのを確認してから壁の隙間に足を踏み入れ、飛び込んだ。

カラン・レイダーの巡回兵は増える一方だった。だが、闇の中を駆け抜けるラーンは、今日の奴隷狩りたちは当てが外れてがっかりするだろうなと確信していた。裂けた金属やちぎれたケーブルが顔に当たっても無視し、この区画を行き来している慣性フィールドに触れて髪が逆立つまで待った。ゆっくり3つ数えると、足に力を入れてざらざらの壁に飛び移り、その壁を蹴って下へ曲がっているなめらかな導管に乗って捜索部隊から離れる。金属に押し付けられた手のひらと足の摩擦力によって安全に進み、やがてラーンは薄暗い洞窟のような部屋にたどり着いた。粘ついたゴム製の床に一人分の足跡しかないことが、自分の通ってきた道が誰にも気づかれていないことをラーンに教えてくれた。偵察記憶韻を静かに口ずさむ。韻は艦船の数え方に失敗がないことを保証している。今日の宇宙がどれほど危険か、枝族に知らせなければならないだろう。

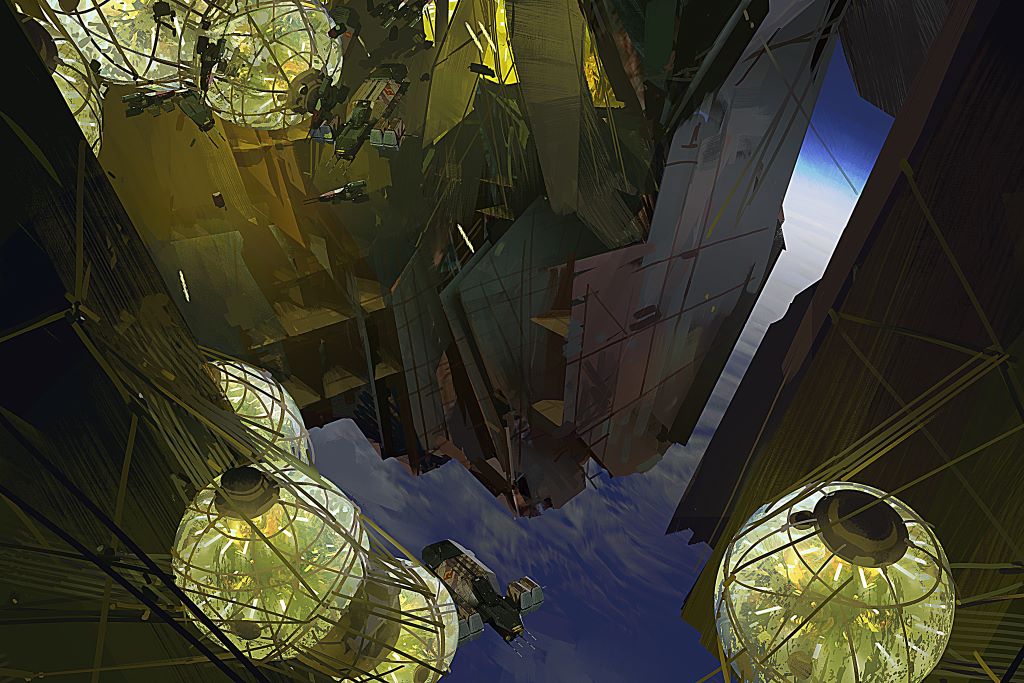

それでも今だけ、ラーン・シーカーは誇らしく思うことを自分に許した。小柄な身でなければ通れないような空間や通路を走りながら、思わず笑みが零れそうになるのを抑える。それは真の自由だった。不格好な装甲服に身を包んだレイダーたちの叫び声と罵り声を後に残して、ラーンはつかの間の喜びを味わった。ラーンとオアシスだけがそこにあった。両親の教えによると、ここは大昔に作られた「ステーション」とか「施設」とか呼ばれる場所であり、ラーンの枝族は他の多くの者たちと一緒に暮らすためにやって来たのだという。ダウンサイダーやファンガスクロッパーは善良で取引もできるが、ラストドリンカーのような関わるべきでない連中もいた。そのなかでも最悪なのがカラン・レイダーだ。もしもラーンが、幼いころからレイダーから逃げるように叩き込まれていなかったとしても、レイダーたちが人々を鎖で縛って労働に従わせているのを影から見たことがなかったとしても、やつらの笑い声と叫び声を聞いたことがなかったとしても、それでもラーンはレイダーを憎んだだろう。連中がオアシスを扱うやり方だけでも、憎しみを抱くのには十分だった。

やつらは問題に取り組むかのように、敵を打ち破るかのようにオアシスを扱った。オアシスを切り開き、穴を開け、理解できる機械はすべて回収し、理解できないものはバラバラにした。捕獲した獲物を鎖で縛り付けるのと同じように扱ったのだ。けれどもオアシスはふるさとだった。誰も信じなくとも、オアシスはただの物言わぬ金属ではない。そんなものとはまったく違う。

ラーンは一瞬動きを止め、ケーブルの橋から逆さまにぶら下がると、身体を伸ばして下の棚に積もった分厚いほこりに指で触れた。またたきよりも早くほこりの中に「悪い道」の印を描き、全身を引き戻す。今後しばらくのあいだ、この道を通る採集者たちはレイダーの基地に近づくことの危険性に気がついてくれるだろう。ラーンはシーカー、すなわち探求者だが、注意を促してやりたいフォレイジャー――採集者――の友人もいる。父は「道の角から現れたラーンの母親に、眉間をパイプで叩かれる」まではフォレイジャーだったのだ。その話はあまりいい話のようには思えなかったが、語るときに父と母がいつも交わす笑顔には、ラーンの年ではまだわからない「年長者の経験」を感じさせる何かがあった。

ラーンは遠回りをしてハミング大溝の壊れたはしごを手探りでたどる。ハミングの音が足をくすぐるのを感じて、闇の中で鼻歌を口ずさんでいるものの正体をいつか突き止めてやろうと思った。シーカーにとってはそれがオアシスの楽しみなのだ。常に何か新しい発見の対象があると知ることが。大溝を渡り切ると、大理石広間ではなく、ねじくれた坂道が左側に見えた。すばしっこい者にとってはそこが家への近道となる。

オアシスは味方として信用していたが、ラーンはシーカーだった。シーカーは何も信頼しない。この土地が危険であることを忘れるのは愚者だけだ。ラーンはレイダーとは違う。闇の中で大きくなるものを前にすれば、人間はトビネズミのようにたやすく捕食されてしまう。そういうことは… ままある。誰かがときおり枝族のもとに帰ってこないことがあるのだ。水源管理や採集などの安全な仕事を生業とする家族さえ、姿を消すことがあった。母がたまに語ってくれることがある。ラーンぐらいの年の頃、長期偵察に向かったときの話だ。母はサンサイドの辺境で別の枝族に出会い、適切な敬意ある挨拶をしたにもかかわらず、その枝族の盾持ちたちは返事をしてこなかった。やがて中に入ってみると、枝族の住処はもぬけの殻で、テーブルには腐った食べ物が、発熱器の上には乾ききった鍋が置かれていて、ゴキブリさえ餓死していたのだそうだ。けれども、暴力の痕跡はまったくなかったという。

この土地が危険であることを忘れるのは愚者だけだ。

ときたま妙なことが起こった。その頻度はますます増えていた。昔ラーンが父と一緒にいたとき、市場のど真ん中で青い閃光がほとばしったかと思うと、何者かが突然現れたことがあった。その何者かはレイダーが外に出るときに着るスーツを清潔にしたような服を着ていた。そして一声叫ぶと、また青い閃光とともに消えてしまったのだ。

あれはオアシスにおいてさえも奇妙な出来事だった。

そして今、レイダーたちは大きな艦船をすべて同時に飛ばしている。その理由を、ラーンは家に帰る前に突き止めたかった。だからここにいる。お気に入りの秘密の場所に。

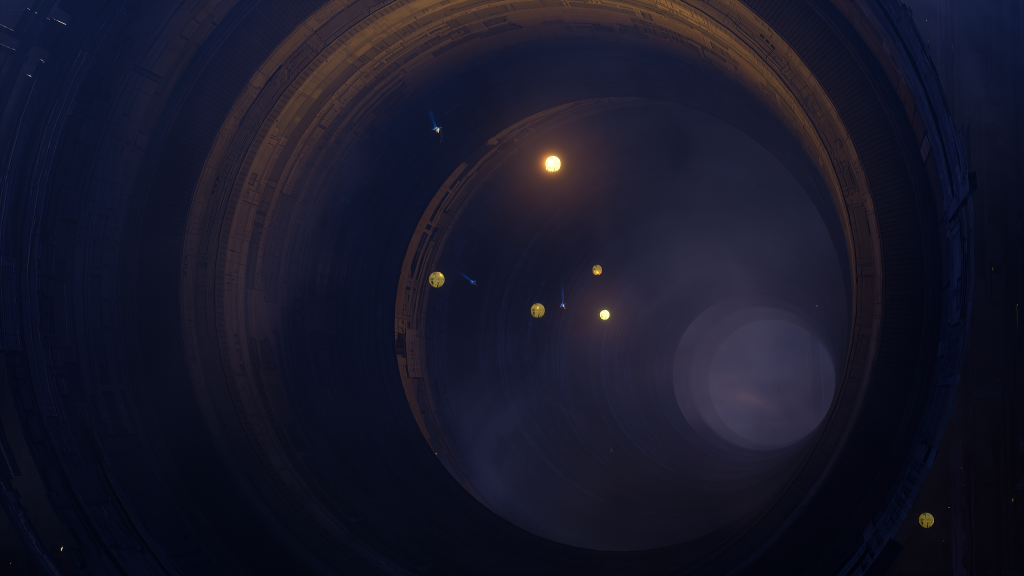

ここはゴーストボール。

1周期前、ジョシュア・メックライトとその息子がゆうに直径100メートルはありそうなこの球状の部屋を構成する無数の極小導管を回収するためにやって来たのを、ラーンは追跡してきたのだ。ここは重力が弱く、底から高い方へ向かうほどさらに弱まっていくようだった。面白くはあったが、ジョシュアと息子はここに来た目的とは無関係なその理由を探ることに興味がなかった。その日が終わるまで、シーカーの知識を凌駕する話を聞かせてもらった。ジョシュアたちはかつてこの場所に巨大なプロセッサが存在していたと考えているようだった。しかし、それがどうしてなくなったのか、どうやって取り除かれたのかについてはメックライトさえ知らないらしい。

それからラーンは何度もここに来て、部屋の高所を調べた。ほとんどのシーカーは古代の遺物に漂うささやき声にたじろぎ、近寄ろうともしなかったが、ラーンはそれに魅了されていた。オアシスそのものの構成素材とも遜色ないほどに古く、ほとんどどんな由来も伝わっていないそれは、かすかに光を放つばかりだ。ささやき声に入れこみすぎてはならないと誰もが知っていたけれども、ゴーストボールを登る道連れがいるのはラーンにとっては喜びだった。

ここは重力が十分に弱く、ミスをしても死ぬことはない。それでもラーンは手と足の指の腹で球の表面にある小さな穴の数々をつかむやり方を学び、高い場所まで登り、見つけた。球の上の方は暗く、そこまでとは様子が違う。上部3メートルほど手前で導管の穴がなくなり、表面は、触るとひりひりするなめらかな銀に取って代わられている。それだけではない。

ラーンは慎重に球の底に戻り、しっかりと足がついていることを確認してから、できるだけ深くうずくまった。自分自身を落ち着かせ、息を吸い、全力で飛び上がる。静止した空気が周囲を走り抜ける。普通なら落下する位置に達してもまだラーンは上昇を続けていた。飛び上がる力を抑える重力が上の方ほど弱くなっているために、球の頂点までラーンが浮遊することを許しているのだ。ラーンは銀のキャップに近づくと、笑みを浮かべ、目を閉じ、指をまっすぐに伸ばし…

… 触れた!

ほんの一瞬、ラーン・シーカーという名前の子供は存在することをやめ、ケスラ・オアシスそのものとも言える、意識を吸収する銀のフレアの中にかき消えた。数千平方クロムにわたって広がる導管、装置、スキャナー、オペレーティング システムが注意を促し、命令を要求し、無数の故障したシステムのメンテナンス要望を提出してきた。そしてそれは止み、安全プロトコルが発動して、これが導体ではないことに気がついた。これは人間/未熟/住民/ラーン・シーカー/無害/既知/信頼可能であった。量子よりも小さな須臾の時間の中で、機械はその子供の精神だった情報の欠片をひとつずつ探り、丹念にかき集め、安全なインターフェイスの向こう側にあった脳に戻し、人間の精神が作動するまでの永遠にも思える時を待った。オアシスは受動的状態となり、自らをその子供に委ね、そのセンサー類と残りのデータエージェントを思いどおりにさせた。

それらすべてはラーンにとってはただの一刹那だった。ラーンは学んだとおりに手を差し伸べる。ラーンは知っていた。オアシスが内部にあるすべての物と人を感じているということをラーンが知っている、とオアシスが感じていることを。だから学んだとおりに手を差し伸べたのだ。ラーンは今、オアシスを感じることができた。いくつものがらんどうと隔壁の中を思考が駆ける。ラーンが恐れることなく尋ねると、ステーションは応えてくれた。母を見つけた。瞑想にふけりながらも、長い休みのせいでそわそわしている。父は母が家にいるので喜んでいる。意識を引き戻し、枝族を見渡して、この不安定な時勢の中で知らねばならないことを探った。何時間も、あるいは何日も先の未来の危険が感じられた。時も空間もオアシスにとってはたいした意味を持たず、その恐るべき戸口はオアシスによって操られているかのような気がした。ラーンは決してその戸口をくぐりたくなかった。

時も空間もオアシスにとってはたいした意味を持たず、その恐るべき戸口はオアシスによって操られているかのような気がした。ラーンは決してその戸口をくぐりたくなかった。

けれども今は時間がなかった。怒りに満ちた赤いねぐら、カラン・レイダーの基地へと、ラーンは意識を伸ばす。基地はオアシスの側面に突き立てられた槍のように研ぎ澄まされていた。緊張感と喜びが感じられるが、支配的な感情は恐怖だ。レイダーは誰かに見つかったのだ。レイダーのように戦う術を知っている誰かに。だから恐れている。レイダーの大きな艦船はその脅威に立ち向かうために暗闇の中へ飛び込んでいった。

オアシスも差し伸べられる。

そして、揺れた。

何かが来る。何か巨大なものが。艦船と人の両方がいる。オアシスはそれをよく知っているはずなのに、違う。奇妙だった。力。暴力。そして… 希望? こっちへやってくる!

ラーンは瞬時に接続を切り、壁を滑り降りた。かすかなささやき声は激情にまぎれて霧散していく。

戦争が来る!

枝族とすべての仲間に警告しなければならない。オアシスの内部へ向かい、外縁から離れて隠れるように伝えるのだ。あの兵器はみんなのふるさとの外皮を引き裂く力を持っている。かつてそうしたように。

ラーンは他の誰にもできないような身のこなしでオアシスを走り抜けた。

みんなに伝えること。

それは使命だ。

ラーンはシーカーなのだから。